延安电影团全名“八路军总政治部电影团”,是中国共产党建立的第一个电影机构,1938年9月初成立于延安。从1938—1946年,延安电影团克服物质上、技术上和生活上的各种困难,摄制了《延安与八路军》、《陕甘宁边区第二届参议会》、《十月革命节》、《南泥湾》、《红军是不可战胜的力量》等新闻纪录片和《白求恩大夫》、《延安各界纪念抗战五周年》等新闻素材;拍摄出上万张反映陕甘宁边区政治、军事、经济、社会等各方面活动的照片,为积累革命史料,开拓和发展人民电影事业作出了重要贡献。1945年9月,随着抗日战争的胜利,延安电影团大部分人员到东北解放区接收敌伪“株式会社满洲映画协会”。1946年10月1日,东北电影制片厂成立,延安电影团的历史使命宣告结束。

中国国家博物馆现珍藏有18,000余张延安电影团及东北电影制片厂拍摄的底片,内容涵盖延安时期、解放战争时期及建国初期我党我军的各项活动,具有重要的历史文献价值和艺术价值。

延安电影团成立之初,条件十分艰苦,全部家当仅包括:一台伊文思所赠的35毫米“埃姆”牌手提摄影机,一台16毫米“菲尔姆”牌摄影机;三台相机,其中一台是徐肖冰的,另外两台是吴印咸拿自己的积蓄购置的;另有1.8万英尺35毫米胶片及一些洗印药品。由于当时国民党的封锁,伊文思所赠的“埃姆”摄影机,还是吴印咸在周恩来的安排下秘密与伊文思接头后拿到手的。

(撰稿:杨红林)

×

延安电影团成立后,第一项重大任务便是拍摄纪录片《延安与八路军》。1938年10月1日,延安电影团在陕西中部县(今黄陵县)的黄帝陵拍下了第一个镜头,随后便在延安拍摄,记录下了当时延安军民以及中共领导人的各项活动。1939年1月,结束了在延安的拍摄之后,电影团成员分别奔赴华北各抗日前线,拍摄八路军英勇抗击日寇和根据地人民支前的活动。在随后为期一年多的时间里,电影团成员辗转晋西北、晋察冀、平西、晋东南等根据地广泛搜集材料,其间拍摄了一系列反映我军民抗击日寇、边区生活、白求恩大夫、八路军将领风采等内容的经典照片。

(撰稿:杨红林)

×

拍摄于1939年的《红缨枪林立》,展现了晋察冀民兵自卫队肩扛红缨枪走步演练的场景。团团红缨呈现出威武的神采,与健步演练的民兵相结合,显露了抗日根据地全民皆兵的巨大力量。作品光感强烈,黑白反差分明,层次丰富,并有较大纵深感。人物与标枪醒目、凝重,令人回味无穷。

(撰稿:杨红林)

×

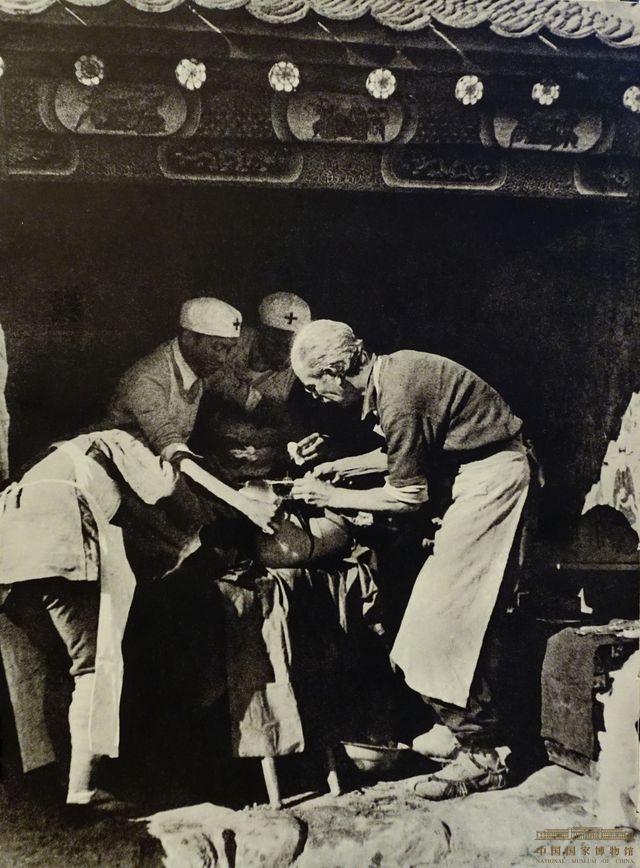

这张名为《白求恩大夫》的照片,是吴印咸在抗战期间拍摄的经典之作。1939年,为了拍摄《延安与八路军》,吴印咸等人来到晋察冀根据地搜集素材。根据聂荣臻的建议,摄制组决定重点拍摄国际主义战士白求恩大夫的模范事迹。为此摄影队跟随白求恩从冀西转战冀中,前后将近两个月。在这年10月河北涞源的一次战斗中,白求恩在距离火线只有七八里的一座小庙里为八路军伤员做急救手术。当时敌人的炮弹在附近爆炸,但他仍镇定沉着地连续抢救了数十名重伤员。当白求恩弯着腰、聚精会神地为一个腹部受重伤的战士做缝合手术时,吴印咸把这一无比感人的场面真实地记录下来,这便是后来广为人知的《白求恩大夫》。而正是在这次手术过程中,白求恩大夫的左手中指被刀尖划破,导致后来受到感染,最终于11月12日不幸以身殉职。

(撰稿:杨红林)

×

这张后来名为《前线视察》的照片,是1940年初延安电影团在晋绥抗日根据地拍摄纪录片《延安与八路军》的过程中由吴印咸抓拍的。当时一场战斗刚刚结束,战场上还弥漫着呛人的火药味,依然能听到零落的枪炮声。八路军将领贺龙、周士第、关向应、甘泗淇等人来到前线视察。贺龙手拿着望远镜,正在与战友们讨论战斗局势以及下一步的作战方针。吴印咸及时捕捉了这一场景,并拍摄了下来。照片中,贺龙抬手指向前方,周士第、关向应、甘泗淇也都随着他的动作向前望去,四人背后硝烟弥漫,整个画面将八路军抗日将领雄姿英发、斗志昂扬、克敌制胜的精神风貌表现得淋漓尽致。

(撰稿:杨红林)

×

1945年4月23日至6月11日,中共七大在延安杨家岭中央大礼堂召开,这是中国共产党历史上一次重要的会议。为了把这个具有伟大历史意义的政治事件记录下来,电延安影团承担了大会期间拍摄电影和照片的任务。虽然条件极其有限,会场的光线很暗,没有照明设备,但他们仍利用仅有的一些胶片,最终把“七大”的全部过程成功记录下来,这也是中国共产党历史上第一部完整的党的代表大会的影像资料。为了表彰电影团全体成员所作出的贡献,在1945年元旦期间陕甘宁边区召开的劳动英雄和模范工作者大会上,吴印咸作为延安电影团的负责人被授予甲等劳动英雄称号,是唯一获此殊荣的摄影工作者。

(撰稿:杨红林)

×

中共“七大”期间,延安电影团的摄影师们除重点拍摄毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来等领导人的活动之外,还利用大会休息时间,通过接片的方式拍摄了一张珍贵的全体代表合影。由于条件的局限,这张合影如今虽已不是很清晰,但却具有强烈的时代气息和珍贵的历史价值。

(撰稿:杨红林)

×

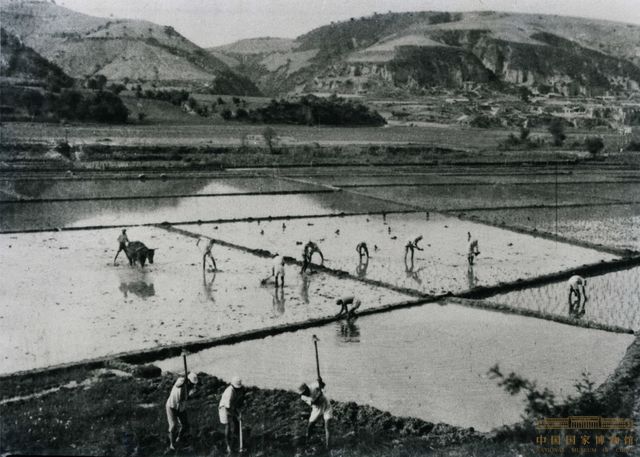

1941年春,为响应党中央、毛泽东“自己动手”、“丰衣足食”的号召,八路军120师359旅长奉命开进南泥湾。他们披荆斩棘,开荒种地,风餐露宿,战胜重重困难,用自己的双手和汗水,将荒无人烟的南泥湾弯成了“平川稻谷香,肥鸭遍池塘。到处是庄稼,遍地是牛羊”的陕北好江南。1942年,为反映陕甘宁边区大生产运动的伟大成就,延安电影团受命拍摄了纪录片《战斗与生产结合起来》,纪录了八路军359旅把南泥湾变成“陕北江南”的过程。他们克服了胶片长时间过期造成非正常感光的困难进行拍摄,克服了没有现代电影后期制作条件的困难,创造性地完成了电影的制作。该影片放映后,极大地鼓舞了边区军民坚持抗战的信心。

(撰稿:杨红林)

×

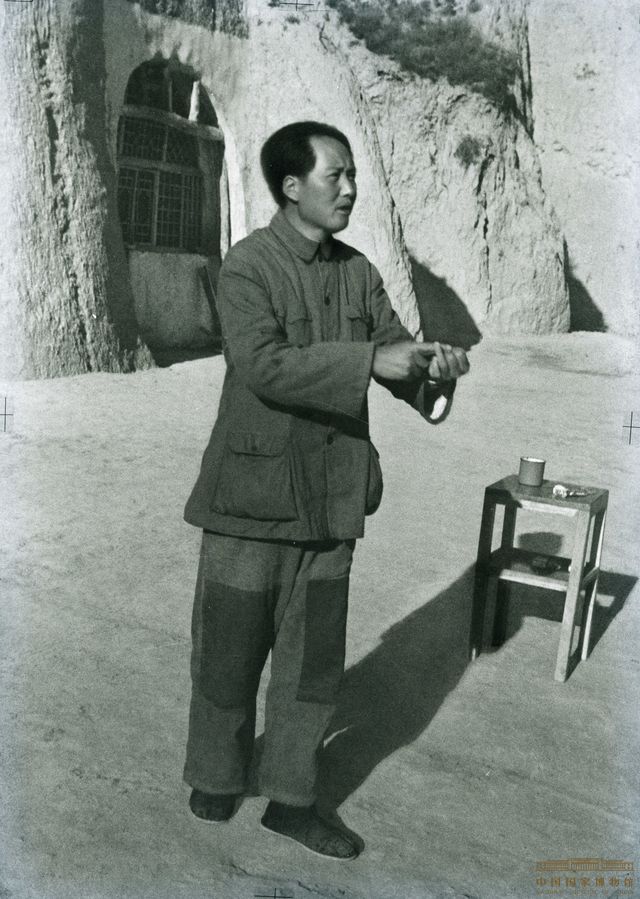

作为抗战期间延安唯一的官方摄影机构,延安电影团的摄影师们常年与中共领袖近距离接触,因而得以有机会捕捉他们身上最经典的瞬间。这张后来名为《艰苦创业》的照片,就成为吴印咸最重要的作品之一。1942年2月,毛泽东在延安窑洞前的土场上给八路军120师干部作时局报告。当天毛泽东身着粗布灰制服,裤子上打着两块大补丁,脚上穿着土布鞋,前面放着一个简陋的小方凳,凳上摆着一杯白开水。当时负责摄影的吴印咸精心选择了最佳角度后拍摄了毛泽东作报告的形象,这张照片后来也受到了毛泽东本人的赞赏和喜爱,称赞“这是最有时代感的照片”。

(撰稿:杨红林)

×

拍摄于1940年百团大战期间的《彭副总司令在前线指挥作战》,是延安电影团摄影师徐肖冰拍摄的一幅广为人知的经典摄影作品。当时八路军副总司令彭德怀正在关家垴战斗前沿阵地指挥作战,尽管日军的子弹呼啸着从头顶飞过,但他却镇定如常,泰然观察敌情,负责战地拍摄的徐肖冰适时抓拍下了这张著名的照片。

(撰稿:杨红林)

×

1947年3月20日,西北野战兵团正式成立,7月31日改称“中国人民解放军西北野战军”,彭德怀任司令员兼政治委员,习仲勋任副政治委员。在为期一年多保卫陕北解放区的作战中,西北野战军共与敌人进行了16次重要作战,其中包括著名的青化砭、羊马河、蟠龙等战役,逐步消灭了胡宗南集团的有生力量,取得了最后胜利。

(撰稿:杨红林)

×

1946年1月初,延安电影团先遣小组的钱筱璋和张建珍进入东北境内,并与由苏联返回国内的袁牧之会合。4月,中共中央东北局宣传部指示,组成以袁牧之为首,田方、许珂、钱筱璋等参加的工作小组正式接管了“满映”的机器设备,成立东北电影公司。8月27日,延安电影团大部队终于抵达目的地——兴山(今黑龙江省鹤岗市)东北电影公司所在地。10月1日,经东北局批准,东北电影公司正式更名为东北电影制片厂。至此,延安电影团的建制正式撤销。不过在随后的解放战争期间,延安电影团的一些成员仍继续奋战在各个战场的最前线。新中国成立以后,延安电影团的成员大多成为电影事业的领导或骨干。例如“袁牧之在1949年4月担任中央宣传部直属的中央电影管理局局长,是新中国首任电影局局长。吴印咸在新中国成立后担任东北电影制片厂厂长、北京电影学院副院长兼摄影系主任。钱筱璋在新中国成立后任中央新闻纪录电影制片厂厂长兼党委书记,文化部电影局副局长周从初在20世纪50年代初筹建了新中国第一个电影洗印厂,并担任厂长。郝玉生在1980年至1984年任中央新闻纪录电影制片厂厂长兼总编辑。”

(撰稿:杨红林)

×