梁又铭(1906—1984)是20世纪抗战时期以画笔作武器的现实主义画家。本名协文,别号爱莲轩主人,广东顺德人,出生于上海。早年专攻西画,后来涉足中国画。他与双胞胎弟弟梁中铭跟随兄长梁鼎铭学习水彩、油画和素描,糅合中西文化之长,奠定了良好的绘画基础。1921年,梁鼎铭在上海创设天化艺术会,吸收中西绘画艺术之精英,参与者皆为当时绘画艺术界之佼佼者。其时,梁又铭、梁中铭和梁鼎铭三兄弟在画坛影响甚大,被称为“梁氏三杰”。

在北伐战争时期,因政局动荡,梁又铭受文学家萧伯纳“艺术应与现实结合”观念的影响,毅然投笔从戎。他曾赴广州黄埔军校任职,主编《革命画报》。在很长一段时间,梁又铭均供职于军中,先后任国民革命军中央军事政治学校政治部宣传科编纂股上尉、国际新闻摄影社社长、《中国空军》艺术主编等,从事美术创作和美术宣传。抗日战争期间,梁又铭以战史画画师身份,编绘大量史实绘画、宣扬抗战,并因此而扬名天下,是文人报国的典范。

梁又铭一生中创作了大量的抗战史实画。他以鲜明的政治立场、激烈的爱国情怀、生动的艺术造型,表现了抗战期间的所见所闻,反映出中国军民不屈不挠、英勇顽强的生命意志。值得一提的是,在抗战期间,梁又铭用油画绘制了一套《中国空军抗战史画》,以纪实的手法表现了中国空军与日军发生的历次重要空战,激发了当时中国军民的抗日斗志。同时,他又用沉重的画笔描绘了日本侵略者铁蹄下的中国社会现实,将抗战中普通民众的苦难记录下来,反映民众流离失所、尸骨遍野的社会现实,揭露战争的残酷与反人道本质。梁又铭所具有的高度民族责任感和社会责任感,是抗战时期无数中国美术家代表之一,他们的爱国主义精神成为20世纪中国美术的重要遗产。

值此中国人民抗日战争胜利70周年之际,梁又铭哲嗣梁政均先生秉承先父遗志,将梁又铭创作的反映抗战题材的绘画和历史资料捐赠给中国国家博物馆。我们为其举办这个展览,既是对梁又铭在抗战时期所作贡献的肯定,也是对梁政均先生奉献精神的一种褒扬;同时,又是借助这些生动的绘画让后人记住这段刻骨铭心的历史。

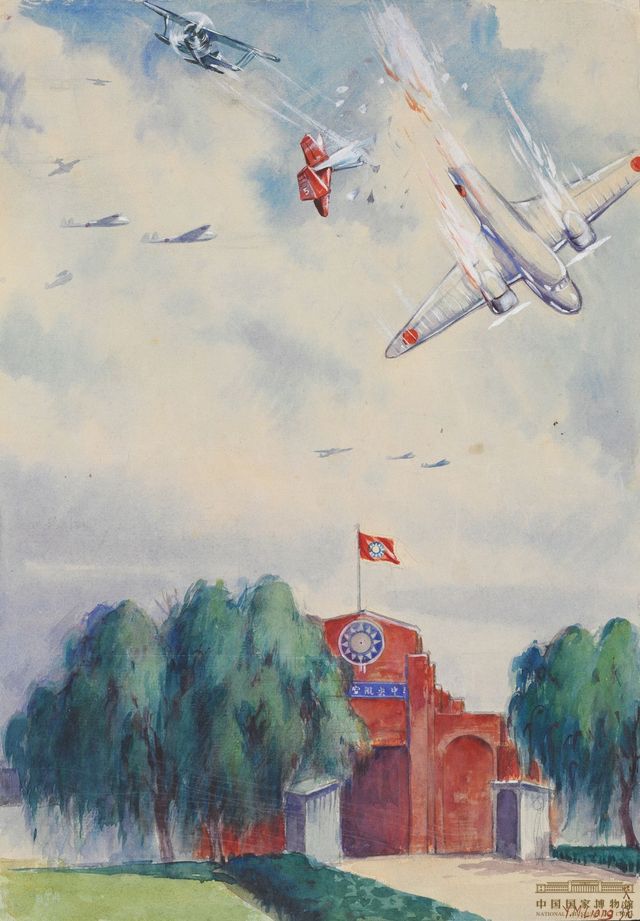

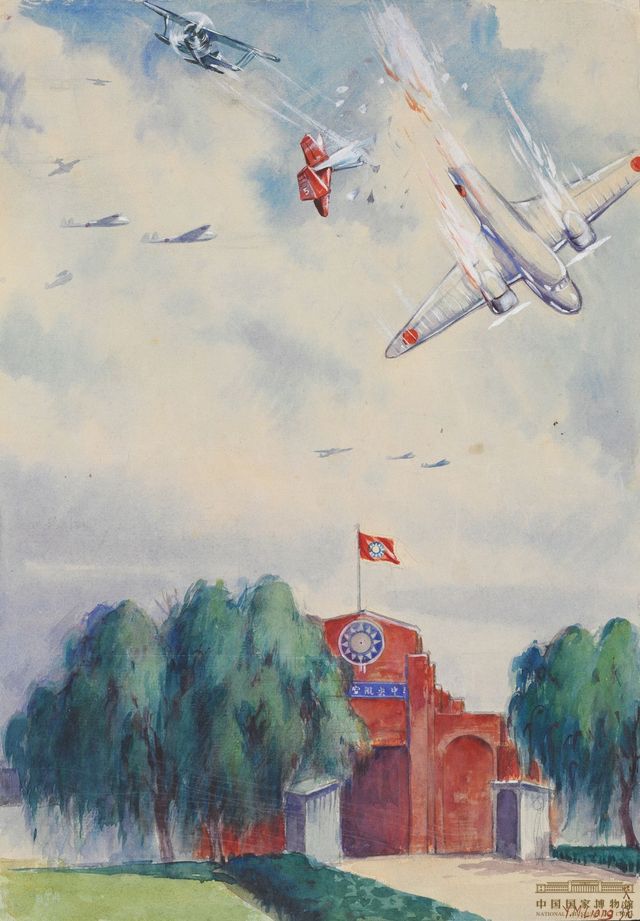

1937年

水彩画

42厘米×30厘米

1937年8月14日,日本以其最精锐的木更津队九六轰炸机,妄想一举毁灭国民革命军空军的摇篮——笕桥,以夺取整个战争的制空权。中国空军第四大队奉命由周家口飞抵杭州保卫笕桥。中国空军虽然建军历史短,飞机数量及设备不及日本,但每个空军战士,早存着保卫祖国的誓死决心,无论精神及技术方面都远胜于敌人。这次空战中,中国空军人人争先,奋勇劫杀,击落日机6架,而己方毫无损失,首创中日空战中,击落日本飞机的记录。

(撰稿:项朝晖)

×

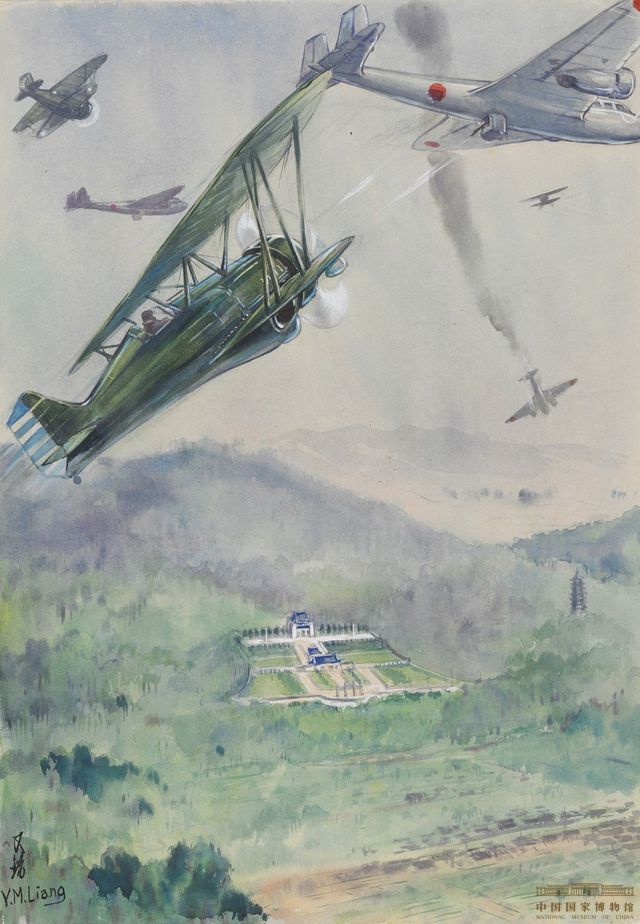

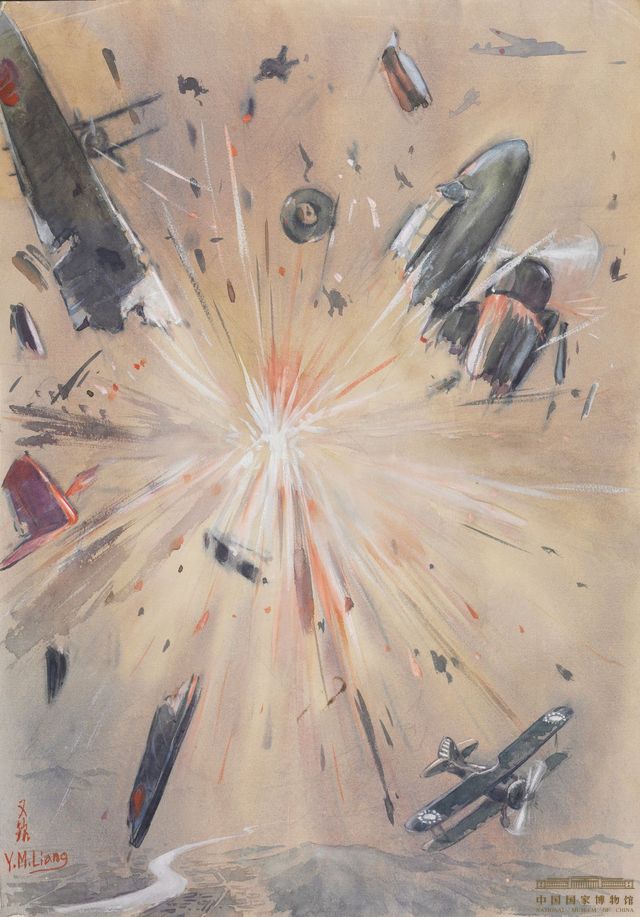

1937年

水彩画

42厘米×30厘米

1937年8月15日,淞沪会战的第三天,日本海军航空精锐木更津队,虽然头一天,在杭州上空损机折将,但他们仍不相信中国空军真的胜过他们,以为这不过是昨天自己的疏忽罢了。所以在这一天,他们再整残伍凑成27架的编队群,怀着恢复“军誉”的念头,飞临南京上空,大肆轰炸我国无辜民众,以泄其昨日惨败之耻。中国空军以战胜余威,早翱翔于南京上空,以最猛烈的弹火来欢迎这群不速之客。顷刻间,木更津队便有4架战机连人带机,全部坠落于南京城外的荒野之中,做了中国抗战光荣的展览品。

(撰稿:项朝晖)

×

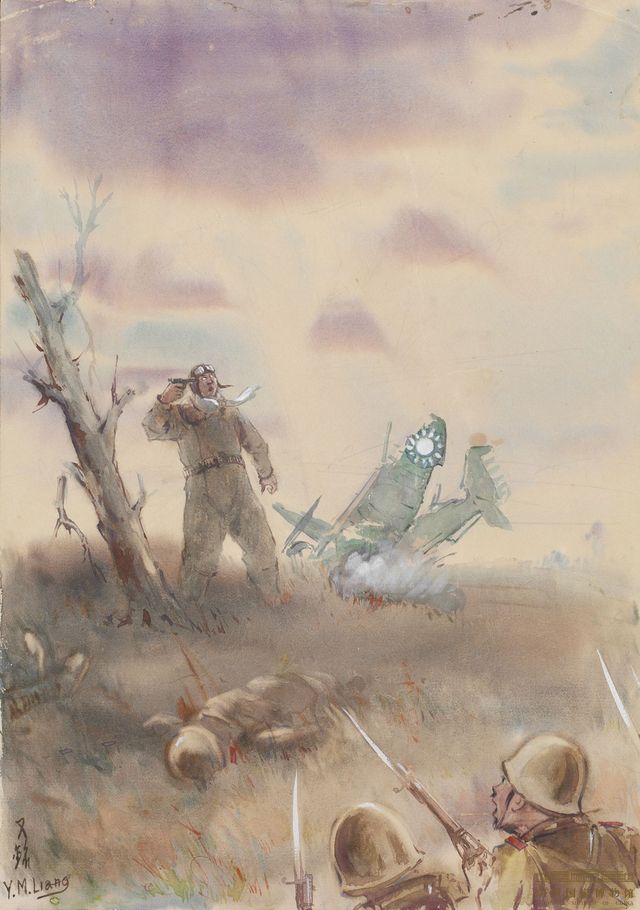

1937年

水彩画

42厘米×30厘米

阎海文,生于1916年,辽宁北镇人。九一八事变后,流亡北平。1934年秋,考入杭州笕桥中央航空学校。1936年10月,毕业分配到空军第5航空大队24中队见习,第二年4月,任少尉飞行员。1937年8月16日,阎海文奉命驾机轰炸虹口日本海军陆战队司令部,在完成轰炸任务返航时,座机被日军高射炮击中,机身着火。阎海文跳伞后落入日军阵地,遭数十名日本士兵围捕并劝降,阎海文不为所动,用飞行员佩戴的手枪击毙五名日军后,用最后一颗子弹自杀殉国,年仅21岁。

(撰稿:项朝晖)

×

1938年

水彩画

42厘米×30厘米

1938年5月10日,在汉口、南昌的中国空军组成几个飞行队入驻广东。11日,中国空军挟带炸弹,一日之内三次远征南海,在万山群岛附近炸沉日舰2艘,重创2艘,击落日机3架,击伤3架,中国空军从此威震南海。

(撰稿:项朝晖)

×

1938年

水彩画

42厘米×30厘米

1937年12月南京沦陷后,武汉成为中国的“战时首都”。日军倚仗空中优势,频频对武汉进行狂轰滥炸,妄图“以炸迫降”。中苏空军联合作战,给日军以有力的反击。1938年2月18日,日军出动38架战机刚接近武汉市郊,中国空军战斗机群就予以有力拦击,创造了12分钟击落敌机十二架的奇迹,赢得了武汉抗战时期的首次空中大捷。

(撰稿:项朝晖)

×

1938年

水彩画

42厘米×30厘米

1938年4月29日,是日本的天长节(即天皇生日)。为了向天皇祝寿,日本海军第2联合航空队出动27架战斗机、18架轰炸机袭击武汉。得到情报后,中国空军第3大队、第4大队、第5大队出动19架飞机,苏联空军志愿队出动45架战斗机,迎战敌机。在武汉上空,中国空军健儿与敌机展开了殊死搏斗,血战半小时,击落日机21架。在这次空战中,年仅21岁的陈怀民驾机与4架敌机格斗,击落1架敌机后,陷入5架敌机的重围之中。在机身中弹起火后,陈怀民放弃了跳伞生还的希望,毅然向敌机猛冲过去,与敌同归于尽。

(撰稿:项朝晖)

×

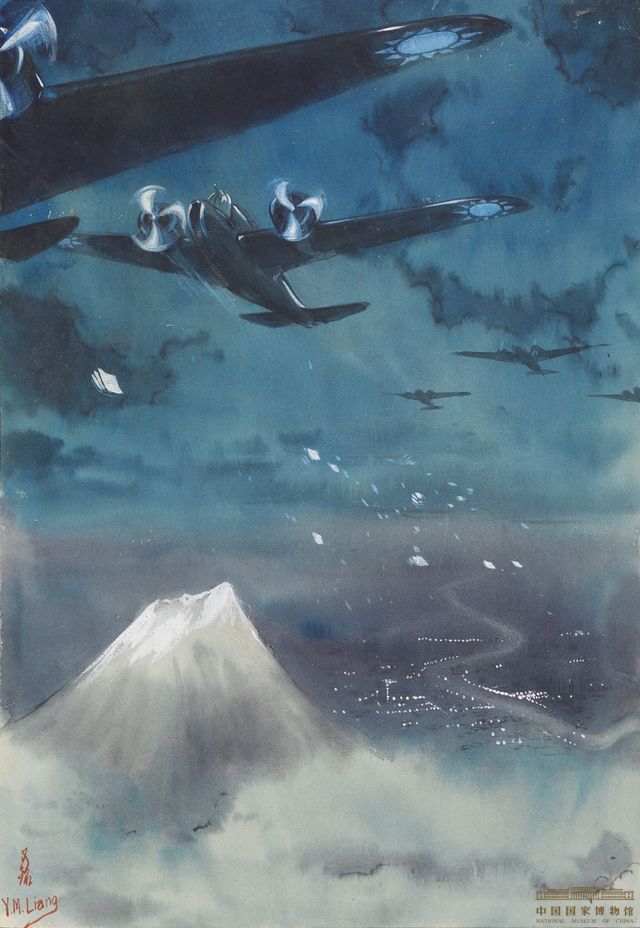

1938年

水彩画

42厘米×30厘米

1938年5月19日,中国空军远征队,在空军第14队队长徐焕升、第19队副队长佟彦博的带领下从武汉起飞,第一次浩浩荡荡越过无边无际的东海,飞临日本上空。在日本长崎、福冈、久留米、佐贺及九州各城市散发传单20多万张,并侦察日本军港及机场情况。在散发的传单中,有《中华民国空军将士和中日人民亲善同盟告日本国民书》,其中写道:“我们的目的,不是要伤害贵国人民的生命财产。我们是向日本国民说明贵国的军阀,在中国领土上作着怎样的罪恶。”在《中华民国全国民众告日本国民书》中写道:“早从昭和六年,贵国军阀就对人民这样宣传:满洲是日本的生命线,只要满洲到手,就民富国强。可是占领满洲,今已七年。在这七年之间,除了军部的巨头做了大官,成了暴发户以外,日本人民得到些什么呢?只有沉重的税收,昂贵的物价,贫困与饥饿,疾病和死亡罢了!”这些传单是威力很大的精神炸弹,对日本侵略者是沉重的打击。

(撰稿:项朝晖)

×

1939年

水彩画

42厘米×30厘米

1939年5月3日上午9点,36架日本轰炸机从汉口机场起飞,4小时后飞抵重庆。下午1点半轰炸开始,短短半小时内,每架飞机丢完了各自携带的750公斤炸弹。这次轰炸,673人死亡,350人受伤,重庆的街道房屋大量被毁。夜幕降临,重庆约20万人无处过夜。第二天傍晚,日机又在重庆投下了126枚炸弹,死3318人,伤1937人,是战争史上死伤首次超过5000人的空中大屠杀。当时在重庆的郭沫若,目睹惨状,写下了短诗《惨目吟》:“五三与五四,寇机连日来。渝城遭惨炸,死者如山堆。中见一尸骸,一母与二孩。一儿横腹下,一儿抱在怀。骨肉成焦炭,凝结难分开。呜呼慈母心,万古不能灰。”

(撰稿:项朝晖)

×

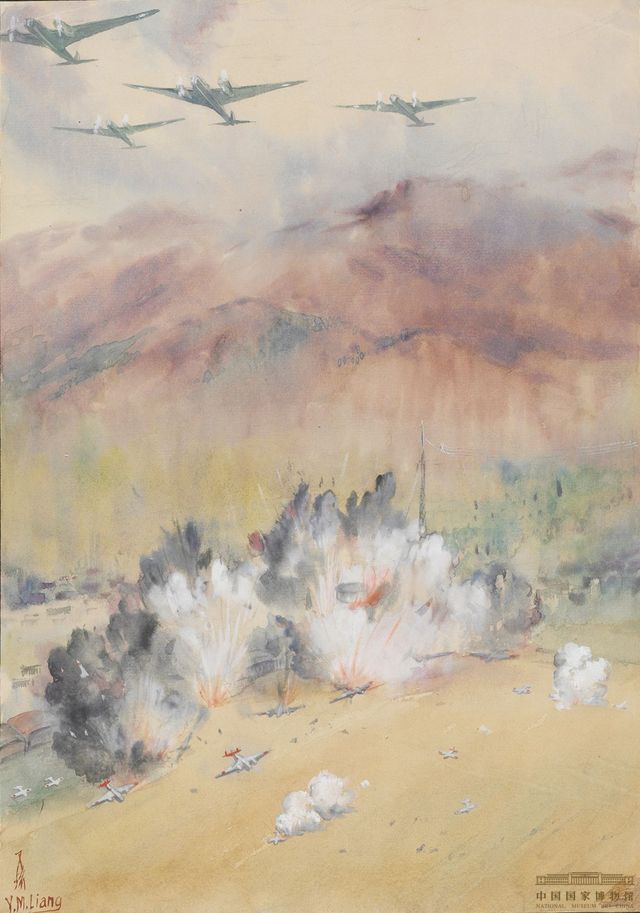

1939年

水彩画

42厘米×30厘米

日军攻占太原后,为了进袭西安、汉中、兰州等西北重地,在山西运城扩建了一个较大的飞机场。1939年7月25日,中苏空军组织机队奇袭了运城,机队是从成都起飞的,飞临运城日军机场时,日军飞机数十架排列在机场两旁。日军没料到中国飞机会来袭击,因而来不及起飞截击。中苏空军以日军重型轰炸机为目标,投弹40多枚,转瞬间,运城机场成为一片火海。这次闪电奇袭,炸毁日机30余架,是抗战以来最成功的奇袭轰炸。

(撰稿:项朝晖)

×

1940年

水彩画

42厘米×30厘米

上海杨树浦——日军的登陆处,也是日军在上海的军事根据地。日本兵工厂三井三菱等榨取日本平民的血肉,日夜赶制造成的大炮飞机,先用舰队运到杨树浦,然后分发给前线作战的日寇,来屠杀我无辜同胞。因此淞沪会战初起时,中国空军常常去轰炸它,当中国飞机到达目的地时,日占区域便黑暗如死城一般,可是苏州河以南的租界依然灯火辉煌,这给中国空军指引了轰炸目标,因此日寇的军事据点每次遭受的损失便不可数计了。

(撰稿:项朝晖)

×