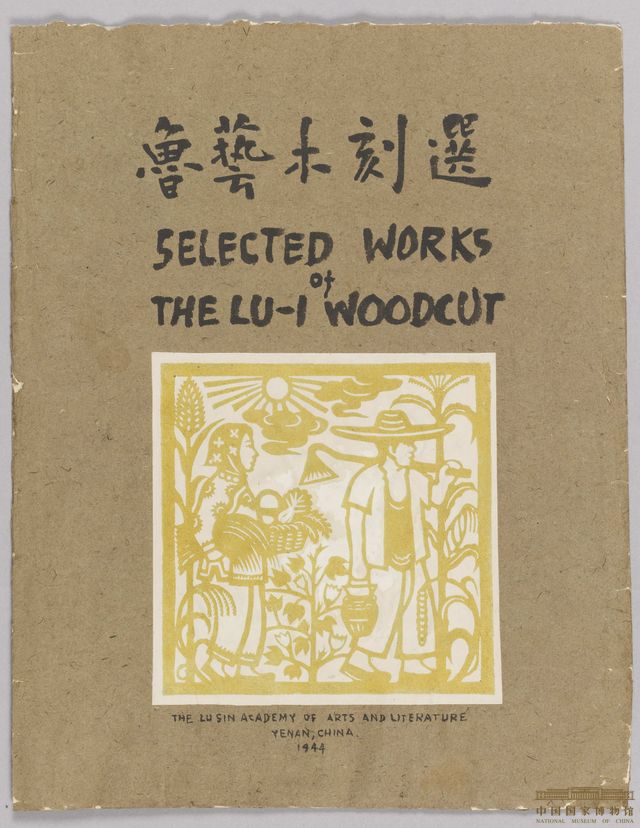

木刻版画因制作便利、可大量复制、视觉冲击力较强,成为风行抗日根据地与国统区的艺术宣传品。延安为中心的边区木刻创作活动,以“鲁艺木刻工作团”为主体,深入民间,深入生活,深入敌后抗日斗争第一线,汲取中国传统套色木版年画中的特点,延续了鲁迅所提倡的新兴木刻运动,围绕抗日军民生产、生活和战斗,创作出大量的人民群众喜闻乐见的套色木刻作品,走出了一条民族化、大众化的艺术道路。

抗战时期的边区木刻创作,作品取材广泛,类型丰富多样,风格质朴简洁,生动表现了抗日军民的英勇斗争,控诉了日军侵华暴行,揭露了伪军的丑恶嘴脸,这些饱含民族正义与爱国热情的艺术作品,起到了团结军民、教育群众、打击与瓦解敌人的巨大作用,承担起文艺抗战的历史使命,演变成为抗战木刻运动。

“前事不忘,后事之师。”值此抗日战争胜利70年之际,我们展出馆藏一百多件抗战时期版画作品及相关文物,通过这些展品,让我们深刻怀念那段艰苦岁月,记忆中华民族不屈的斗争与伟大的复兴。

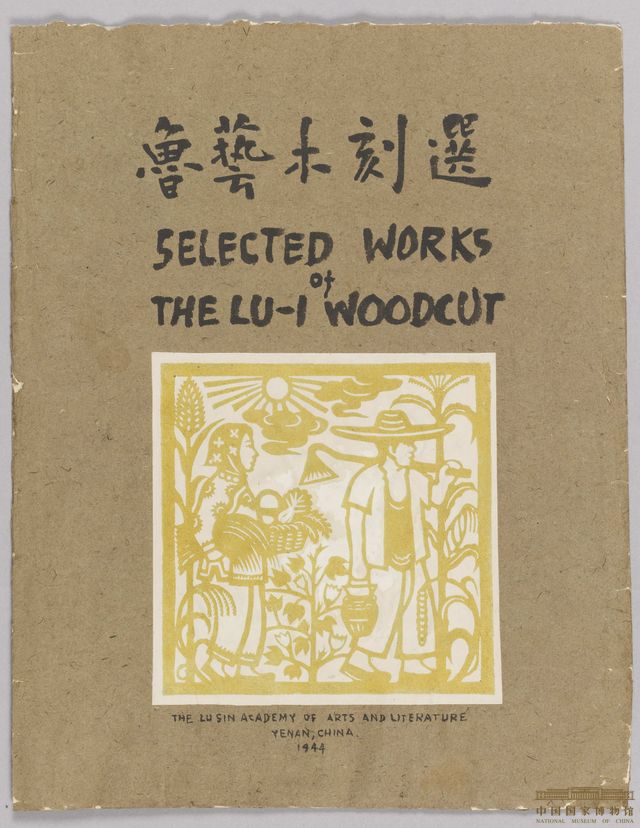

这套版画选集收录了延安鲁迅艺术学院许多著名艺术家的作品,如:胡一川、古元、彦涵等,艺术家们用艺术作品生动记录着抗战时期中国军民不屈斗争、敌后生产生活等现实内容,之后他们也成为新中国木刻艺术的代表人物。

(撰稿:向谦)

×

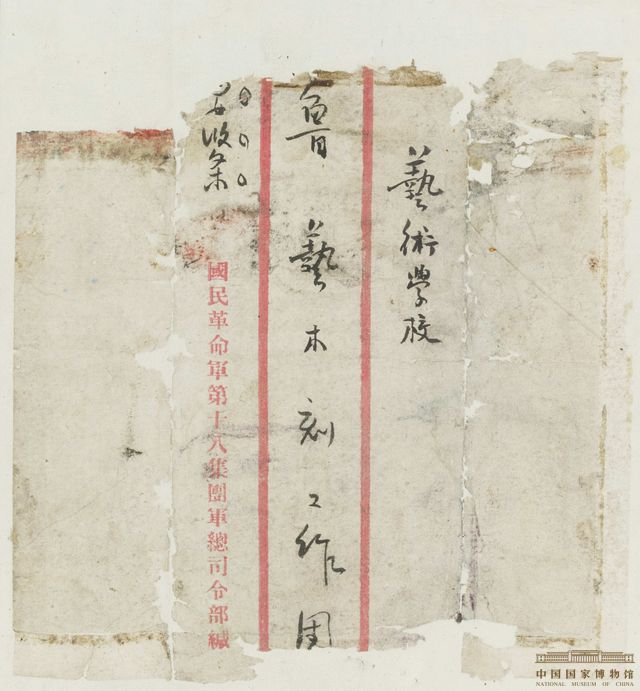

这封信是1940年2月,在抗敌前线的彭德怀司令收到路易木刻工作团送来的新年画作品之后所回复感谢信。信中表达了对鲁艺木刻工作团艺术家的感谢,并高度赞扬了他们所做的工作,评价他们是:“许多艺术工作者口喊着大众化,实际上并没有真正做到,而你们则已向这方面走进了一步”。

(撰稿:向谦)

×

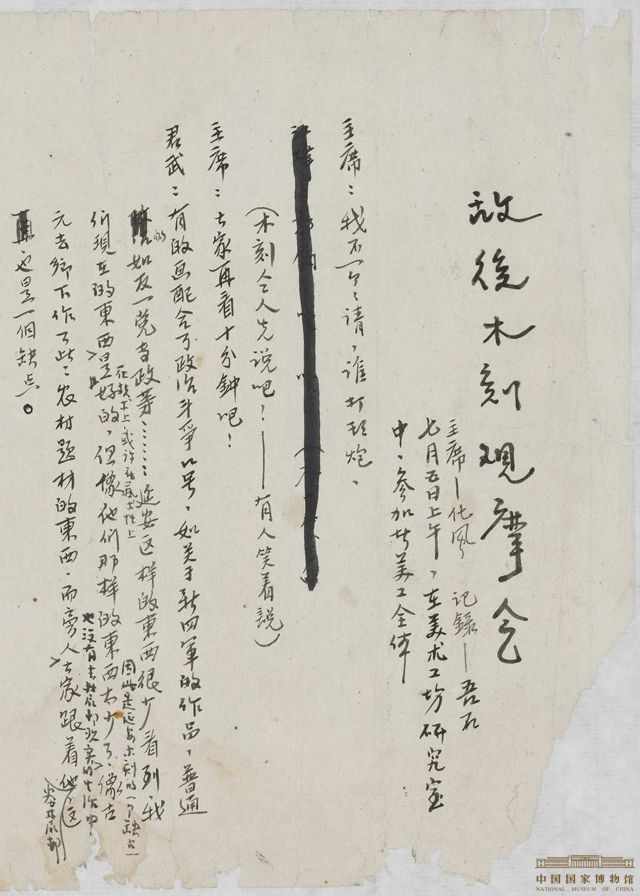

这篇总长165厘米、高19.6厘米的文稿是1941年7月5日在鲁迅艺术学院工场研究室召开的“敌后木刻观摩会”的会议记录稿。这篇文稿记录的发言人数共有17人,大家对鲁艺木刻工作团在敌后方抗日根据地创作的木刻作品提出来自己的看法和意见,并针对艺术民族化的问题做了深入的讨论。

(撰稿:向谦)

×

李少言(1918—2002),山东临沂人。1937年在北平读书,参加中华民族解放先锋队,1938年参加新四军,开始木刻创作。曾任华北联合大学文工团美术组组长、晋西美术工厂厂长、《晋绥日报》美术科科长等职。《抗战八年木刻选集》中介绍其为:“作品富东方味”。他所作的这件作品,生动反映了日军守备队的生活及其应有的悲惨下场,这件作品还获得了“七七七文艺奖金乙等奖”。

(撰稿:向谦)

×

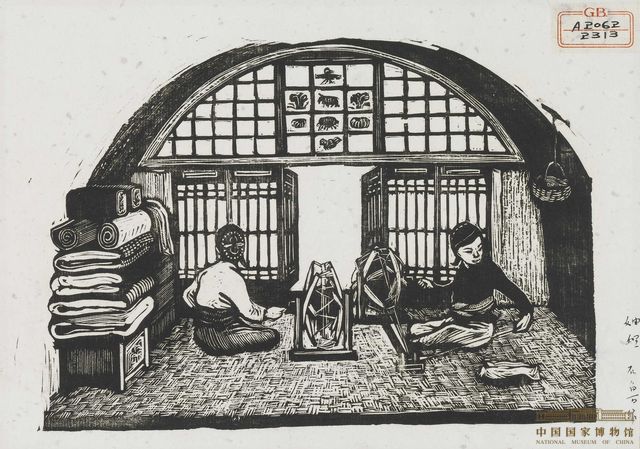

石鲁(1919—1982),四川仁寿人。19347年入成都东方美术专科学校研习中国画,1940年赴延安入陕北工学。曾任西北美术家协会副主席,《西北画报》社社长等职。他的这件木刻作品题材选取延安大后方人民的生产生活,画面构图打破常规采取了活泼生动的半圆形,表现人物形象生动俏皮,既具备版画黑白对比强烈的特点,又有中国民间艺术中本质、拙朴的艺术美。

(撰稿:向谦)

×

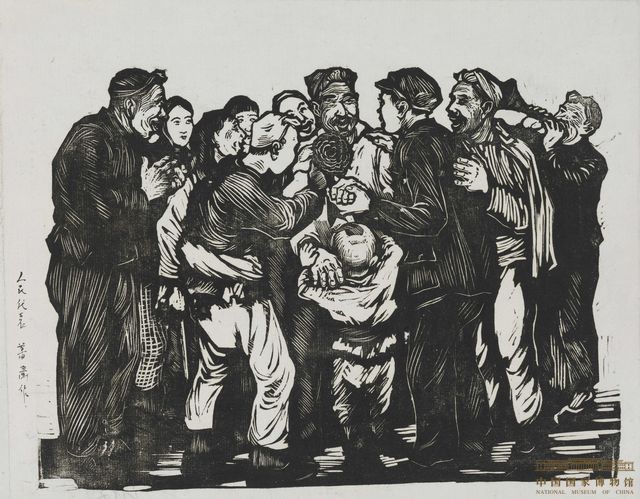

萧肃(1919— ),原名赵克仁,云南凤庆人。曾在抗日军政大学学习,后毕业于延安鲁迅艺术文学院美术系。历任北京艺术学院油画教员、北京人民美术工作室版画组长等职。他的这件《人民代表》,艺术风格轻松明快,利用不同的木刻线条生动表现出一组欢庆的人民形象。

(撰稿:向谦)

×

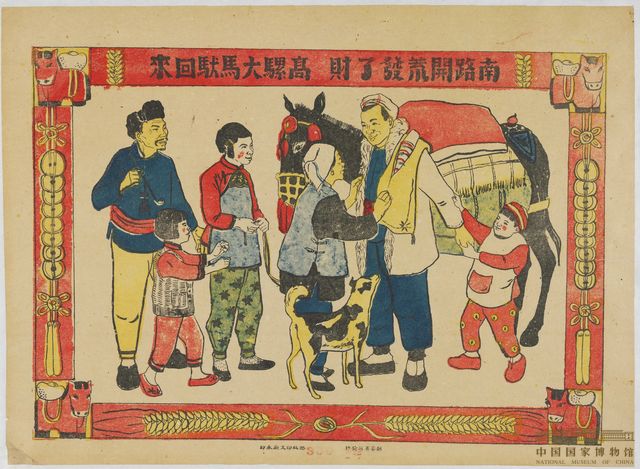

艺术民族化一直以来是延安地区艺术家们所十分关注的重要问题。《南路开荒发了财高骡大马驮回来》这件作品正体现出艺术家们所做出的尝试与改变。作品反映的题材是当时的现实生活,所采用构图形式既有中国传统年画的样式又吸收西方装饰艺术的特色,颜色的使用上则直接来源于传统木板年画,但对于人物形象的比例刻画上则又受到西方美术的影响。

(撰稿:向谦)

×

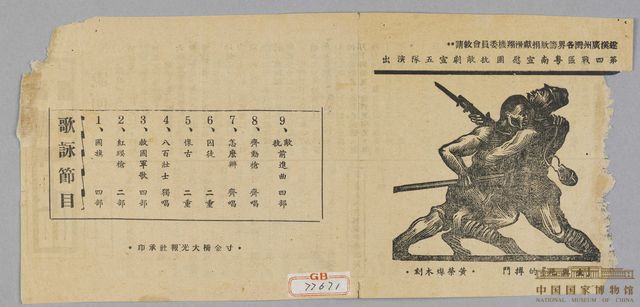

黄荣灿(1920—1952),笔名力军、黄原、黄牛,四川重庆人,民国版画家。抗日战争初期就读于西南艺术职业学校,组织木刻研究会,举办木刻壁报及习作展,1938年入学昆明市国立艺术专科学校,组织木刻习作社,深受鲁迅与社会主义精神感召。曾以版画《恐怖的检查》对台湾二二八事件受难者表示同情,后被台湾蒋介石政府处死。《抗战八年木刻选集》中介绍其为:“性好动,善适应环境,热心木运,富有组织力。抗战开始后加入剧队工作,流动于西南诸省。作品多现实生活的描写。”他的这件《生路》剧情简介正是在据队工作中完成的,其中木刻作品名为《‘生与死’的搏斗》。

(撰稿:向谦)

×

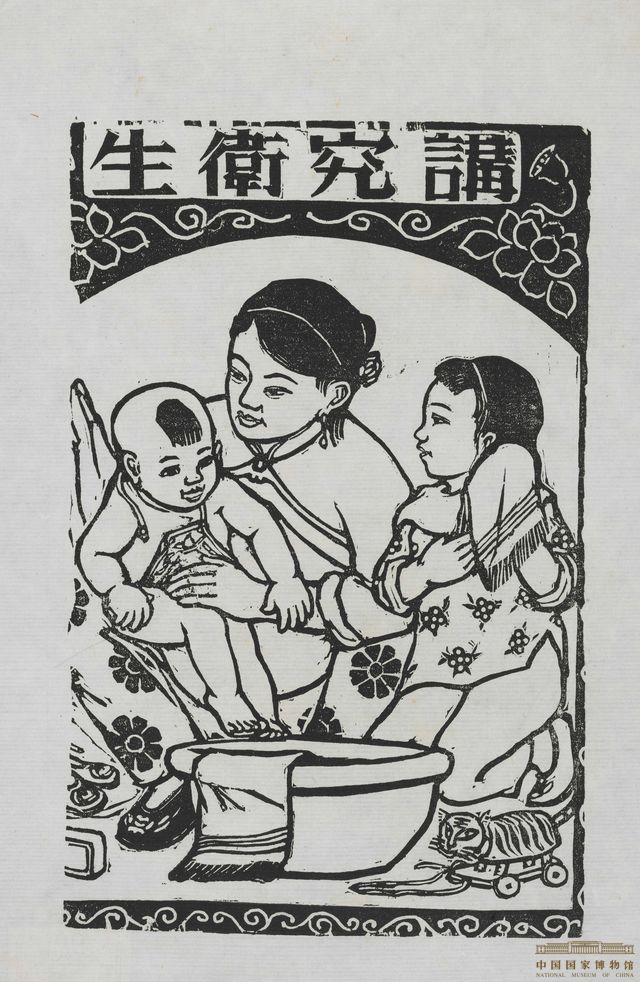

1942年2月,“延安D.H.孚.宗版画研究社”成立,其宗旨是介绍中欧版画,研究版画技术。社内设编辑、出版、组织三个部,辛可作为其中负责人之一,为延安地区的美术发展起到了积极地推动作用。他所创作的这件版画作品则完全吸收了中国传统木板年画的艺术风格与特点,题材更是贴近百姓生活,将生活知识融入其中,是一件人民群众喜闻乐见的版画艺术作品。

(撰稿:向谦)

×

彦涵(1916—2011)江苏东海人。1935年入杭州艺术专科学校学习,1938年毕业于延安鲁艺美术系。曾任中央美术学院教授,担任天安门人民英雄纪念碑美术组副组长,并创作《胜利渡长江》浮雕设计图画。《抗战八年木刻选集》介绍其为:“他的木刻作风很有力,用一种带有韧性的线条描出战斗场面,颇能引起紧张与活泼的感觉”,这件《侦察敌情》很好地表现了他的这一特点。近景厚重的岩石衬托出战士的形象,远山则用舒朗的线条表现,在画面表现上形成强烈的对比,也使得画面的深度因此拉开,整个作品以紧张的气氛表现出一触即发的战斗场景。

(撰稿:向谦)

×

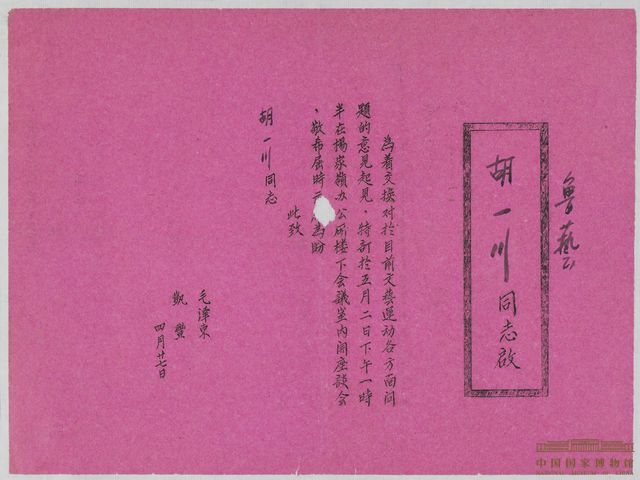

1942年5月2日召开了延安文艺座谈会,对于一个文艺工作者而言,如果能参加座谈会必是件荣耀一生的事情,胡一川同志作为木刻家的代表参加了这一文艺盛会,并且一直保留着座谈会的请柬作为纪念,胡一川晚年无私的将请柬捐献给国家博物馆,让我们今天得以更加丰富地了解到座谈会。

(撰稿:向谦)

×

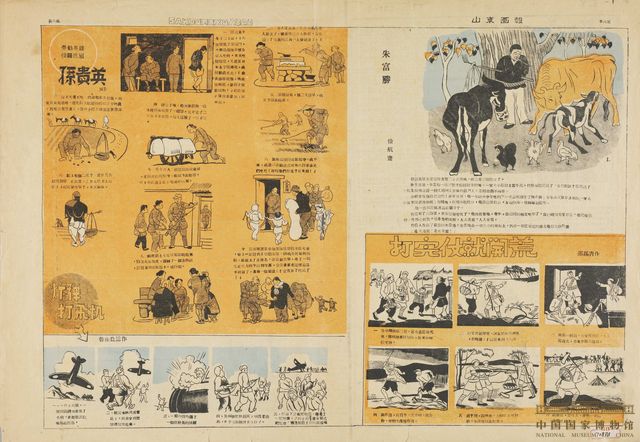

报纸作为发行量巨大的新闻载体在抗战时期为抗敌宣传起到了十分大的作用,木刻家将作品刊登在报纸上能够以图文并茂的方式、灵活多样的形式对抗敌斗争进行宣传,为教育群众、统一战线、瓦解敌人诸方面起到了不可磨灭的贡献。

(撰稿:向谦)

×

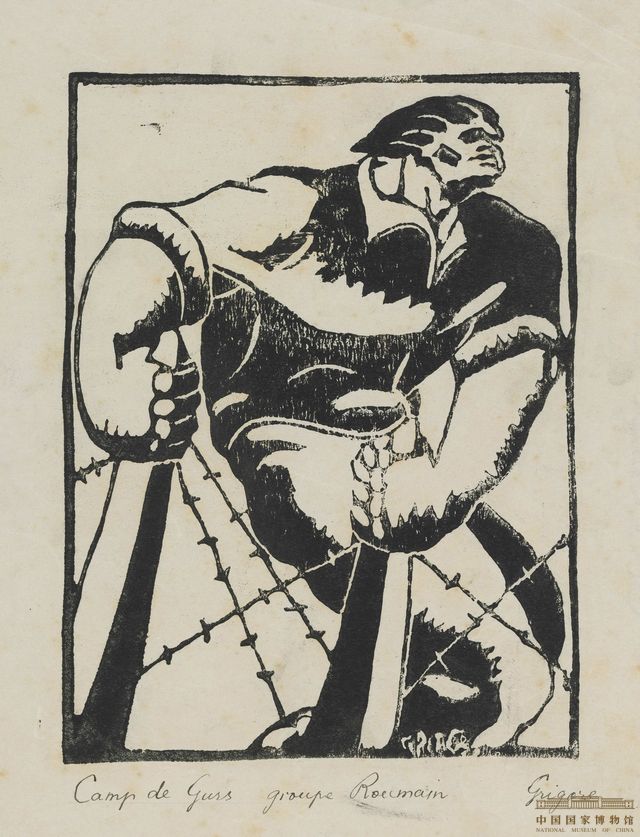

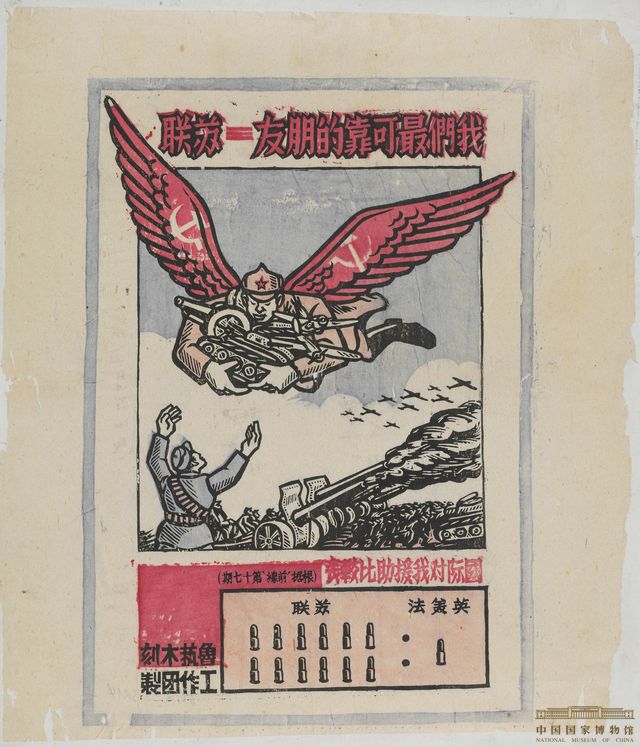

中国新兴版画运动的发起源自于鲁迅先生,正是因为鲁迅先生的影响,对中国二三十年代影响最大西方艺术家非德国柯勒惠支莫属,但其他的一些西方艺术家和艺术作品也都对中国木刻运动的发展起到过很大作用。这一套十几件木刻作品是由国际纵队罗马尼亚与德国的同志赠送给国际纵队中国同志的,通过这些作品能够更好的纵向比较同时期中西方木刻的发展情况以及西方版画对发展中的中国新兴木刻艺术风格上的影响。

(撰稿:向谦)

×

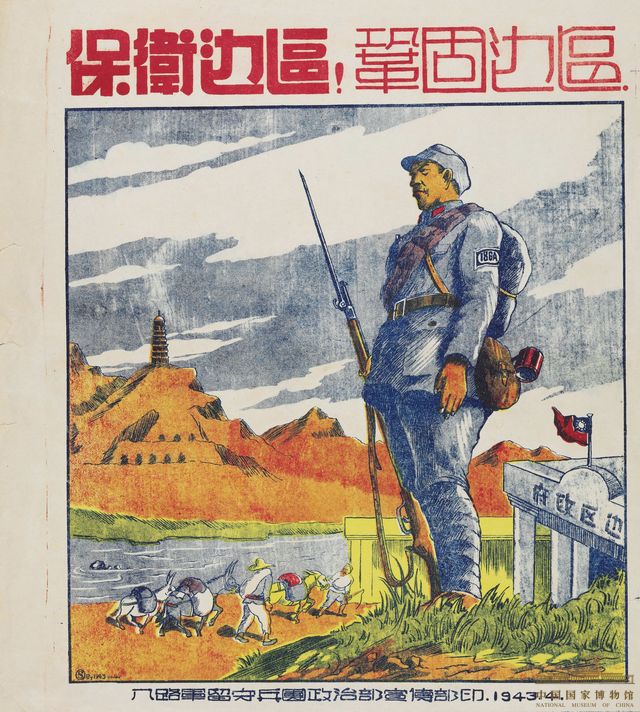

抗日战争时期,由二十几名中外记者组成的访问团经过长期斗争,突破蒋介石的封锁,来到延安访问。他们在访问后写了生动的报道,使全世界进一步了解到真正抗日的是中共领导的军。《巴的摩尔太阳报》的特派记者莫里斯•沃陶就是访问团成员之一。这套木刻宣传画正是朱德总司令送给沃陶的礼物。

(撰稿:向谦)

×

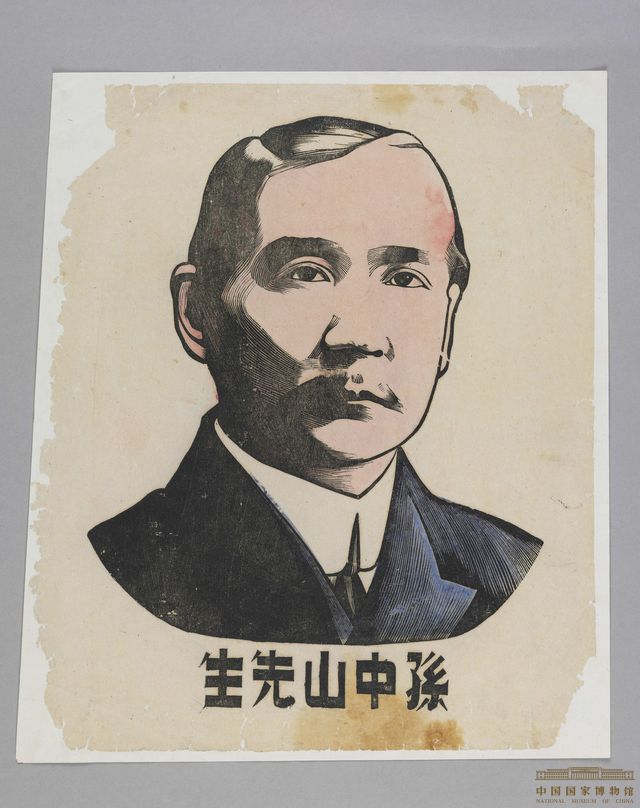

鲁艺木刻工作团创作的这件套色木刻版画《孙中山先生》既结合了西方绘画重视明暗阴影、比例准确的特点,又含有中国木刻版画简单明快、朴素大方的艺术特色,是一件较为优秀的版画作品。

(撰稿:向谦)

×

刘韵波(约1912年-1943年)河南人,1937年前就读于北平艺术专科学校绘画科。1940年在太行山抗日根据地参加鲁迅艺术文学院木刻工作团。1943年秋冬之交,他为了收集抗日英雄的斗争材料,深入中条山地区的抗日根据地采风体验生活、组织木刻宣传活动,于某天黑夜里,被敌人包围在小村内,经过一番殊死的搏斗之后,终因寡不敌众而献出了宝贵的年轻生命,年仅31岁。作为鲁艺木刻工作团较早的成员之一,在艺术语言上刘韵波力求通俗易懂、雅俗共赏,形式上多吸取中国传统木刻版画的特点,为实践艺术民族化道路做着自己的尝试。

(撰稿:向谦)

×

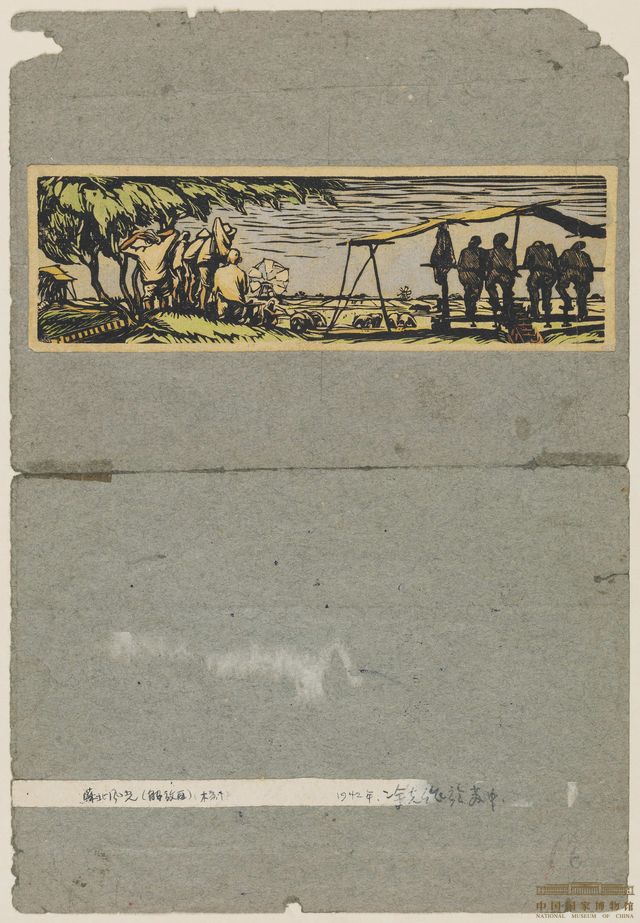

凃克(1916——2012)生于广西融安,笔名绿笛,是一位投笔从戎的热血青年。1938年5月参加革命工作,同年10月加入中国共产党。1935年考入杭州国立艺专油画系,1938年在新四军从事美术工作,1940年到江苏苏北采风,画了大量速写,并参加著名的“黄桥决战”。曾担任《苏中画报》社长、《江淮画报》副社长、《华东画报》美术主任。1949年,凃克先生随陈毅将军部队进入上海受命创办“上海美术工厂”(后改名“上海美术设计公司”)任创作组长。他所创作的这件套色木刻版画,表现了苏北地区人民劳作的情景,画面中的水田插秧与脚踩水车形象异于延安地区木刻家表现的北方风情,别具一番情趣。

(撰稿:向谦)

×

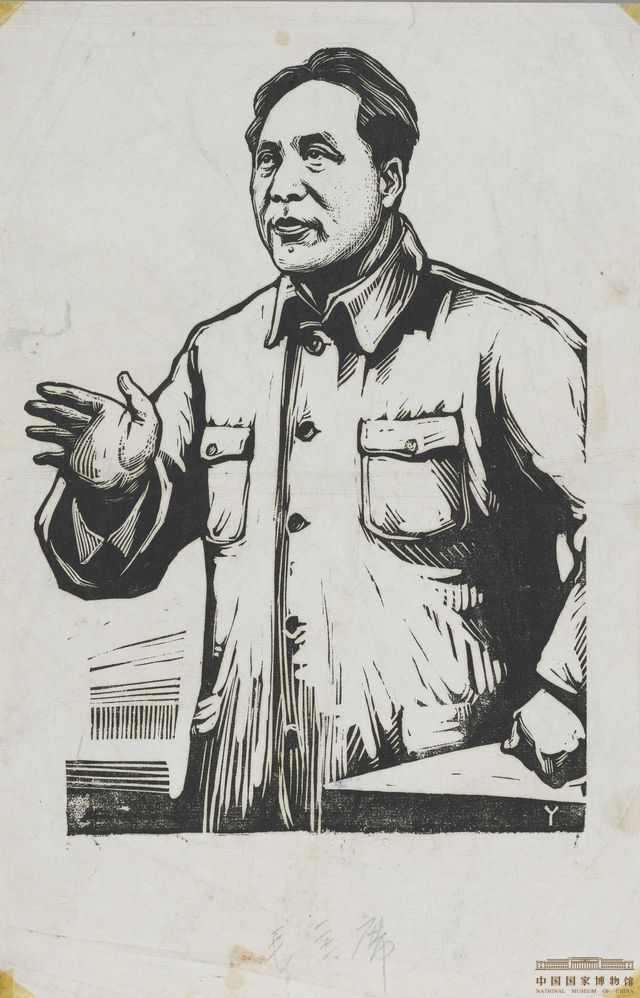

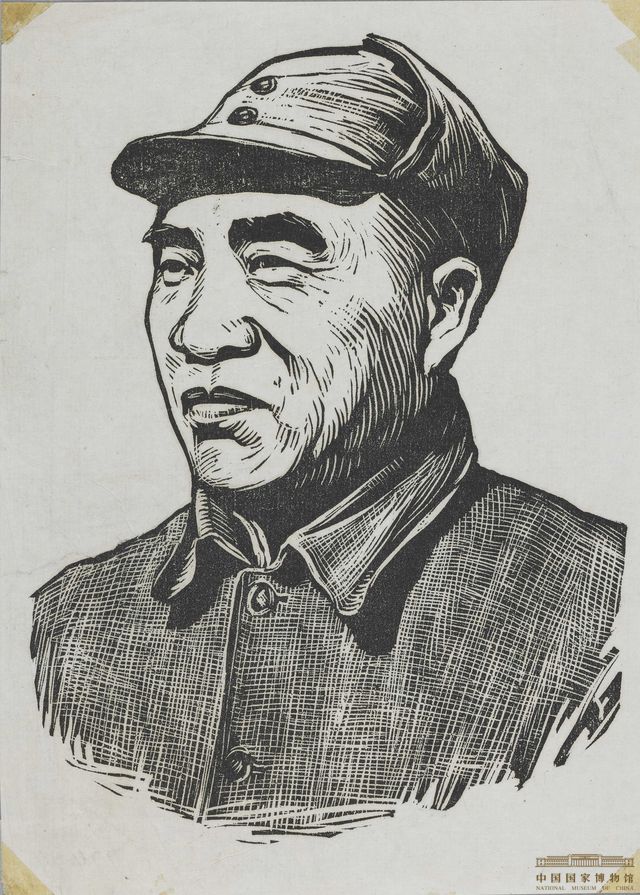

杨廷宾(1910——2001)河南南阳人,1926年加入中国共产党,1930年考入北平大学艺术学院西画系。1936年曾在中央研究院历史语言研究所考古组任技术员,1937年“七七事变”爆发后赴延安,在陕北公学、鲁迅艺术文学院学习后,被派到安吴青训班、延安毛泽东青干校任美术教员,1940到1945年在延安中央出版局工作。建国后历任黑龙江省科学院副院长、中国美术馆副馆长等职。这件木刻版画《毛泽东半身像》曾被作为1945年5月2日延安《解放日报》上刊登的毛泽东同志在4月24日中国共产党第七次全国代表大会上发表《论联合政府》一文的插图。

(撰稿:向谦)

×

这件杨廷宾作木刻版画《朱德肖像》曾被作为1945年5月9日延安《解放日报》上刊登的毛泽东同志在4月24日中国共产党第七次全国代表大会上发表《论解放区战场》一文的插图。

(撰稿:向谦)

×

木刻不仅可以制成版画作品,还可以应用在其他方面,比如这件陕甘宁边区火柴厂献给中共七大的火柴盒,通过类似的作品更能够体现出木刻应用的广泛性,艺术宣传的多样性以及艺术与生活的紧密结合。

(撰稿:向谦)

×

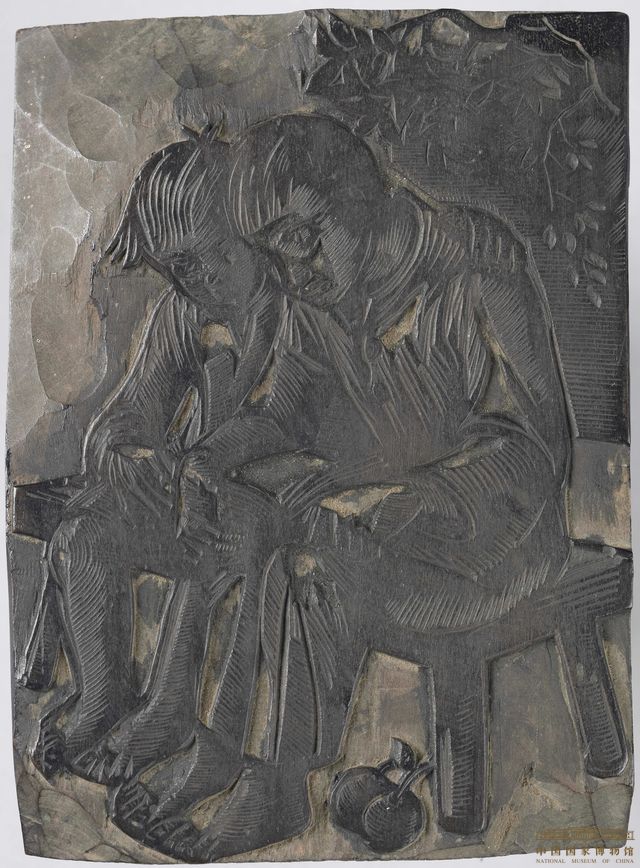

木刻版画的创作离不开木刻印版,这件李公朴先生收藏的木刻印版《读书》能使我们更加全面、直观的认识到木刻这一艺术形式。李公朴(1900——1946),号仆如,原名永祥,原籍武进县湖塘桥,出生在江苏淮安。我国伟大的爱国主义者,坚定的民主战士,中国民主同盟早期领导人,杰出的社会教育家。1946年7月11日在昆明市遭国民党特务开枪暗杀,次日凌晨因伤重、流血过多牺牲,年仅44岁。

(撰稿:向谦)

×

邹雅(1916-1974)江苏省无锡人。原名亚民又名大雅,别署"老木匠"。1938年参加八路军,在延安鲁迅艺术学院美术系学习,先后在太行抗日根据地和八路军部队从事占地宣传工作。中国成立后任人民美术出版社副社长、副总编辑,1973年任北京画院院长。1974年率队到阳泉煤矿深入生活,不幸失事遇难。他早年创作的刻作品,具有纯朴、粗狂的艺术风格,强烈的时代气息和感人的艺术魅力。这件作品正是其参加“鲁艺木刻工作团”在太行抗日根据地所创作的。

(撰稿:向谦)

×

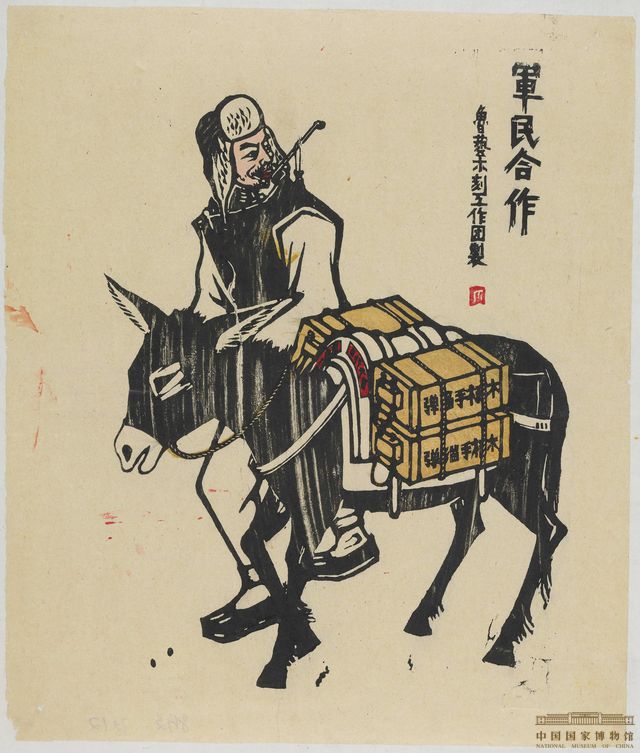

胡一川(1910——2000 )福建永定人。1929年考入杭州西湖国立艺术院。他是中国早期投身木刻版画的艺术家,响应鲁迅先生的号召版画运动的早期成员之一。曾在上海作为早期木刻艺术团体“木铃社”的组织者之一。后以记者身份赴西北,在抗战剧团工作,之后入鲁艺任教。1938年作为“鲁艺木刻工作团”团长,深入敌后抗日根据地进行艺术创作与宣传工作。这件木刻年画《军民合作》在艺术表现手法上接近中国传统年画,形象生动活泼,深受人民群众的喜爱。

(撰稿:向谦)

×

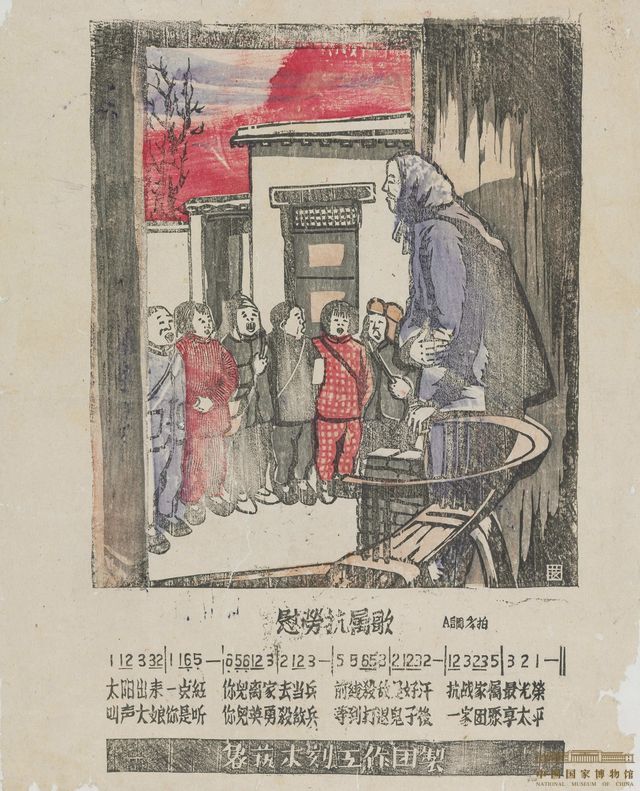

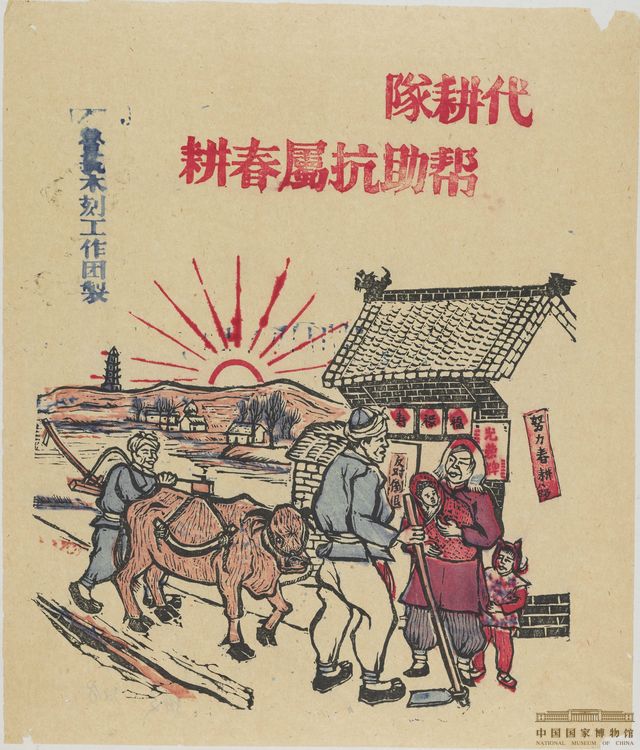

黄山定(1910—1996)广东兴宁人。1931年加入上海“一八艺社”,同年参加鲁迅主办的“木刻讲习会”。1932年加入上海“春地美术研究会”,同时加入“左联”。1934年毕业于上海新华美专,1938年毕业于延安鲁迅艺术学院。历任太行木刻工厂、《东北画报》、《天津画报》、《武江画报》美术编辑。这件套色木刻画《代耕队帮助抗属春耕》是黄山定随“鲁艺木刻工作团”在太行山敌后抗日根据地进行艺术宣传工作时所完成的。

(撰稿:向谦)

×

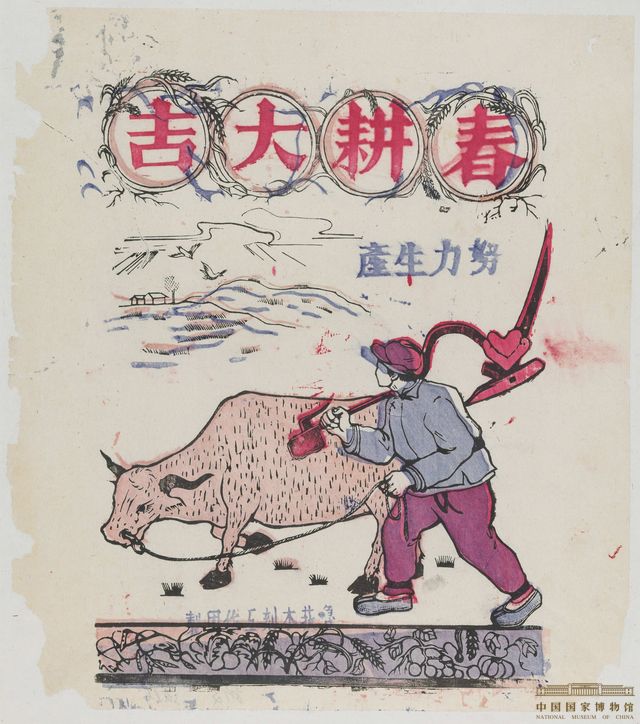

这件套色木刻年画《春耕大吉》是彦涵随“鲁艺木刻工作团”在太行山敌后抗日根据地进行艺术宣传工作时所完成的作品。画面题材表现了农民春耕生产,艺术风格纯真、质朴。

(撰稿:向谦)

×

杨筠(1919— ),女,山东德州人。擅长版画。1935年在北平艺术职业学校学习绘画,1938年至1941年到延安鲁迅艺术学院美术系学习。1946年后担任华北联合大学组织工作。 中华人民共和国成立后曾任中央美术学院陈列馆馆长。这件作品表现的题材是敌后生产生活情景,艺术风格上分析则是具有着强烈中国传统木板年画的艺术特点。

(撰稿:向谦)

×

这套《抗战十大任务》木刻宣传画由胡一川、刘韵波、罗工柳、黄山定、邹雅等人共同完成。反映了中国共产党关于创建巩固的抗日根据地的政策,建立三三制的民主政权、建立最广泛的统一战线、建设抗日根据地的文化、加强军队建设等内容。

(撰稿:向谦)

×

这本由中华全国木刻协会编选、开明书店印发的《抗战八年木刻集》里收录 了抗战时期众多中国木刻家的艺术作品,他们用作品表现着对敌人的仇恨、对侵略者的抗争、对美好生活的向往,通过这本木刻集能够较为全面的了解到抗战时期木刻艺术创作的基本面貌。特别值得一提的是,这本木刻集的扉页上写着:“谨以此书纪念木刻导师鲁迅先生逝世十周年”,这体现了鲁迅先生作为精神导师对于中国新兴木刻运动有着十分重要的影响。

(撰稿:向谦)

×

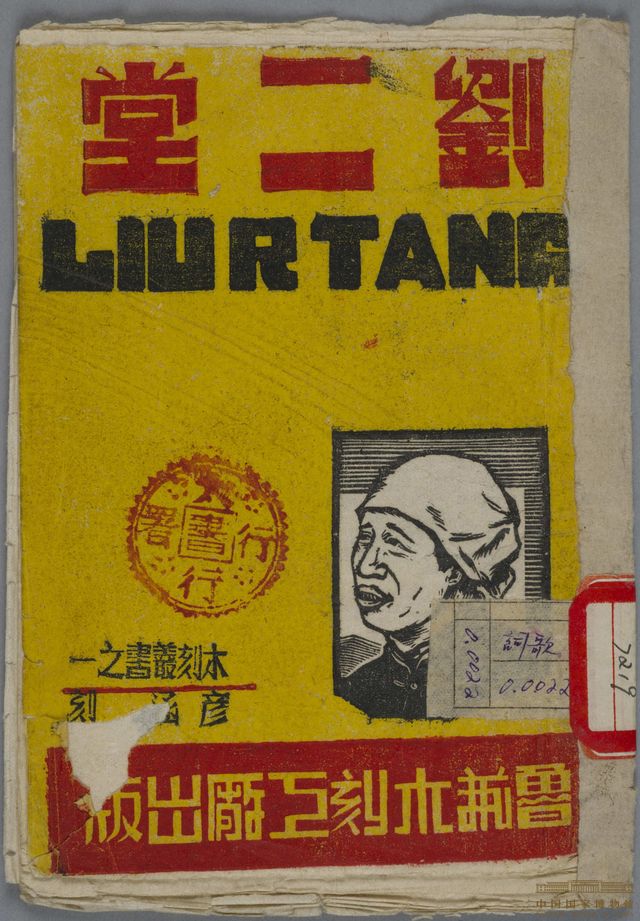

这一本由彦涵创作、“鲁艺木刻工厂”出版发行于敌后方的小连环画册——《刘二堂》,描绘的内容是太行山区“杀敌英雄”刘二堂的故事,采用文图相配的形式将英雄故事通俗易懂的方式传颂到敌后根据地各处。与此类似的还有许多,这些作品都为敌后方的抗日宣传活动宣传起到了极大的作用。

(撰稿:向谦)

×

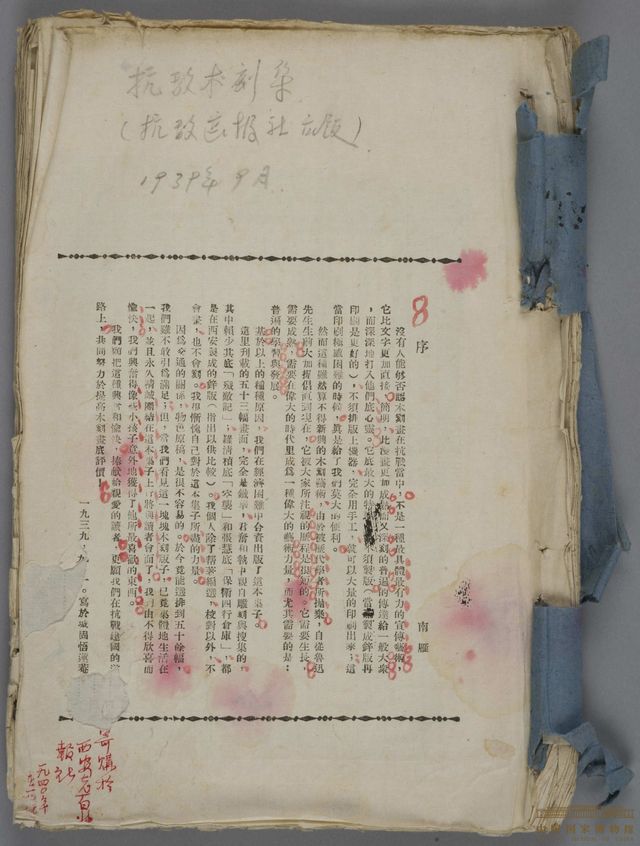

这本《抗战木刻集》共刊载版画作品53件,收录有马达、力群、李桦、赖少其、刘韵波等众多艺术家的版画作品,题材多是以抗战斗争为主。以编撰者自己的话说:“愿我们在抗战建国的道路上,共同努力提高木刻画底评价!”

(撰稿:向谦)

×